Noch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts stellte man sich die Venus als einen Planeten vor, auf dem paradiesische Zustände herrschen. Der Grund für diese Annahme war die undurchsichtige Atmosphäre, die als geschlossene Decke aus Wasserwolken interpretiert wurde. Darunter vermutete man ein tropisches Klima und üppige Vegetation. Dass es sich dabei um einen Irrglauben handelt, wurde spätestens dann klar, als 1967 die sowjetische Venera-4-Landesonde beim Abstieg zur Oberfläche in einer Höhe von 25 Kilometern von der Atmosphäre zerdrückt wurde, vorher aber noch Temperaturen von über 270 Grad Celsius registrierte und zur Erde übermittelte. Die erste Landung auf der Oberfläche, die zugleich die erste Landung einer Sonde auf einem fremden Planeten überhaupt war, gelang 1970 mit Venera 7. Die Landesonde überstand zwar den Abstieg durch die Atmosphäre, fiel nach der Landung aber bereits nach gut zwanzig Minuten aus. Auch den nachfolgenden Landemissionen erging es kaum besser. Bisher hat keine Sonde länger als gut zwei Stunden auf der Venusoberfläche überdauert. Der Grund dafür: Auf der Venus herrschen extreme Bedingungen. Die Temperaturen übersteigen nahezu überall 450 Grad Celsius und auch der Druck ist neunzigmal höher als auf der Erdoberfläche. Wie erforscht man eine derart lebensfeindliche Umgebung?

Eine pragmatische Antwort auf diese Frage könnte lauten: Gar nicht. Dagegen spricht aber, dass die Venus aus wissenschaftlicher Sicht hochgradig interessant ist. Venus und Erde sind entstehungsgeschichtlich Zwillingsplaneten, wodurch Untersuchungen auf der Venus immer auch Aufschluss über den Entstehungsprozess und die Entwicklung der Erde geben. Warum haben Erde und Venus sich mit der Zeit in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt? Stellen die Bedingungen auf der Venus den Endzustand des auf der Erde ablaufenden Klimawandels dar? Und kann es auf der Venus trotz der extremen Bedingungen Leben geben? Das alles sind Fragen, die sich allein durch Erforschung der Erde nicht beantworten lassen.

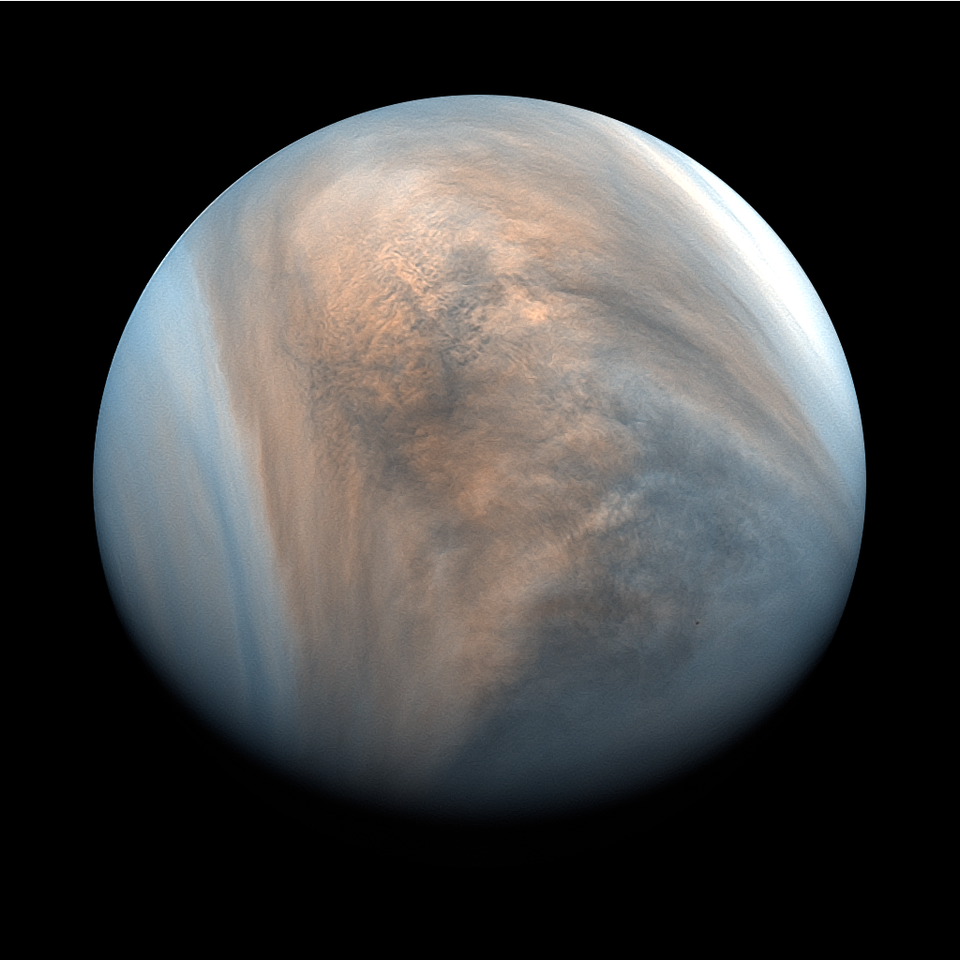

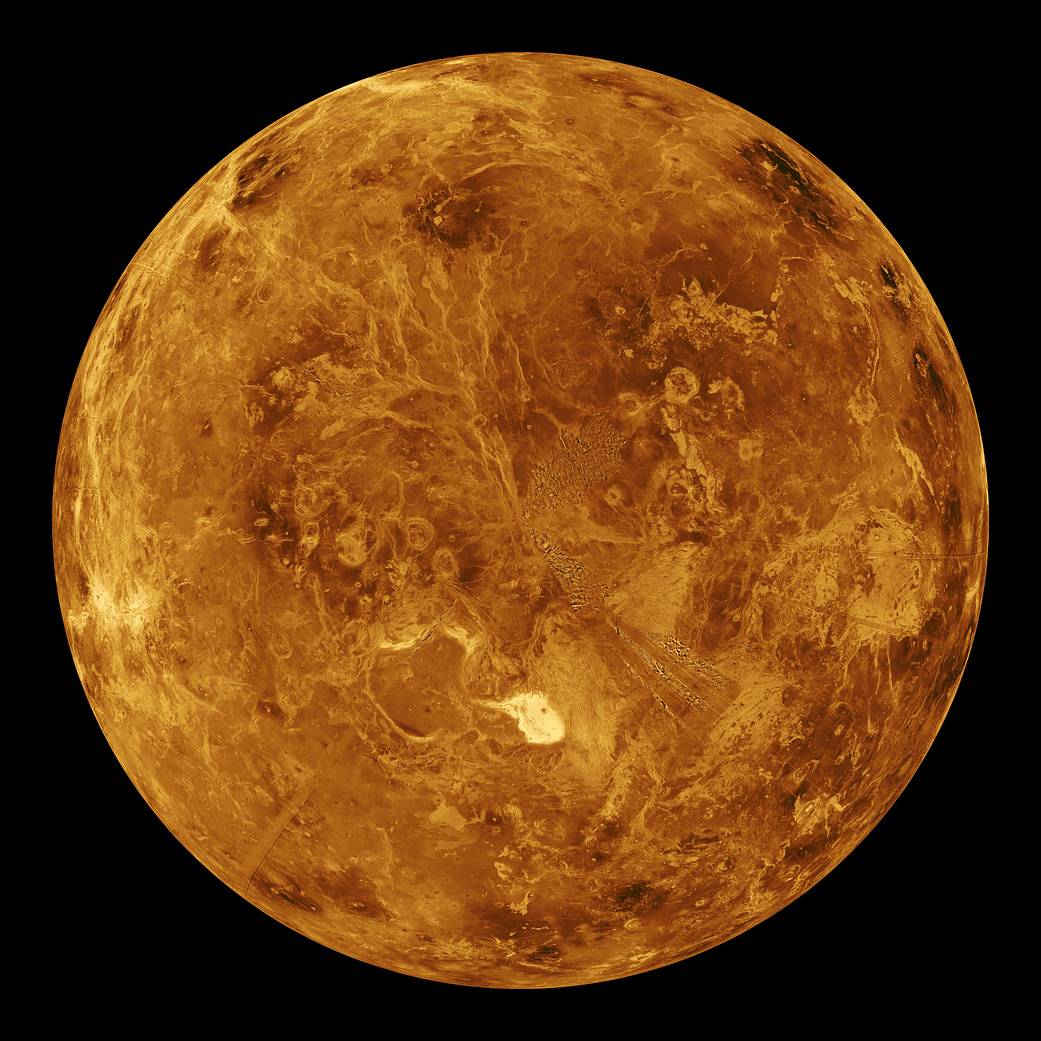

Eine andere denkbare Antwort wäre: Aus der Ferne. Da die ständig geschlossene Wolkendecke aber den Blick auf die Venusoberfläche versperrt, ist auch die Fernerkundung des Planeten alles andere als einfach. Die Wolken sind nicht nur für das sichtbare Licht, sondern auch für die meisten anderen Arten von elektromagnetischen Wellen undurchdringlich. Es gibt nur einige wenige Wellenlängenbereiche, in denen die Atmosphäre transparent erscheint. Aus diesem Grund konnte die Venusoberfläche bisher nahezu ausschließlich thermisch und durch Radaraufnahmen kartiert werden. Dadurch konnte zwar ein guter globaler Überblick gewonnen werden, die entscheidenden wissenschaftlichen Fragen lassen sich allein auf Grundlage dieser Daten aber nicht beantworten.

Es bleibt die Erforschung der Venusoberfläche in-situ, also mit einer oder mehreren Landesonden. Die letzte Landung auf der Venus gelang 1985. Die sowjetische Vega-2-Sonde lieferte eine knappe Stunde lang Daten von der Oberfläche, bevor der Kontakt aufgrund von Überhitzung abbrach. Trotz der technischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte stellen die extremen Temperaturen auf der Venusoberfläche auch für moderne Sonden weiterhin eine Herausforderung dar. Insbesondere die Elektronik ist nach wie vor eine Schwachstelle und stellt den limitierenden Faktor für die Lebensdauer von Equipment dar. Zwar hätten auch weitere kurzlebige Missionen einen wissenschaftlichen Nutzen, der Aufwand wäre aber kaum zu rechtfertigen.

Um diese Problematik zu umgehen, wurden in den letzten Jahren von mehreren Arbeitsgruppen Konzepte erarbeitet, die auf eher ungewöhnlichen Ansätzen basieren.

NASA: Mit einem mechanischen Rover auf die Venusoberfläche

Da insbesondere die Elektronik konventioneller Sonden unter Venusbedingungen einen Schwachpunkt darstellt, hat die NASA die Idee entwickelt, eine Sonde auf die Venus zu bringen, die in großen Teilen mechanisch arbeitet und nur punktuell und in erster Linie zur Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf Elektronikkomponenten angewiesen ist. Und die Autoren gehen sogar noch einen Schritt weiter: Bei ihrem Konzept handelt es sich nicht einfach nur um eine Landesonde, sondern um einen Rover.

Das Projekt trägt den Namen AREE (Automaton Rover for Extreme Environments) und stellt eine Mischung aus mechanischem Computer, Militärtechnik aus der Zeit der Weltkriege und Hightech-Materialien dar.

Durch den weitgehenden Verzicht auf Elektronikkomponenten soll der Rover nicht nur einige Stunden, sondern Tage bis Monate auf der Venusoberfläche überdauern können. Anstelle von Platinen und Schaltkreisen sollen dabei Hebel und Zahnräder die Steuerung von AREE übernehmen.

Berechnungen auf mechanische Weise durchzuführen, ist alles andere als eine neue Idee. Vorläufer der ersten mechanischen Computer gab es bereits vor Christi Geburt. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Mechanismus von Antikythera, der vermutlich um 200 vor Christus entwickelt wurde. Der Mechanismus diente zur Vorhersage von astronomischen Konstellationen und er ist das komplexeste Gerät, das aus der Antike bekannt ist. Die ersten Maschinen zur Ausführung von mathematischen Operationen kamen im 17. Jahrhundert auf und erreichten gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Alltagstauglichkeit.

Die Energie für die mechanische Kontrolleinheit und andere Grundfunktionen soll der Rover nicht aus der Sonne, sondern aus den auf der Venus ständig schwach wehenden Winden beziehen. Durch die hohe Dichte der Atmosphäre erzeugen auch geringe Windgeschwindigkeiten ausreichend große Kräfte, um ein Windrad anzutreiben. Die Vorteile dieser Art der Energiegewinnung liegen auf der Hand: Sie funktioniert auch bei bedecktem Himmel und in der Nacht. Auf einem Planeten, der ständig von dichten Wolken umhüllt ist und auf dem eine Nacht 50 Erdtage dauert, ist das von besonderer Bedeutung.

Da die Oberfläche der Venus bisher nur wenig erforscht ist und das Terrain deshalb ständig mit Überraschungen aufwarten kann, sollte AREE sich zunächst auf Beinen fortbewegen. Als Inspiration dafür dienten die den Bewegungsmustern von Tieren nachempfundenen und ebenfalls windgetriebenen „Strandbeests“ des Niederländers Theo Jansen. Aus Stabilitätsgründen wurde diese Idee allerdings bereits nach kurzer Zeit wieder verworfen und auf konventionelle Fortbewegungsmethoden umgeschwenkt. Dabei wurde nicht nur die Verwendung von Rädern vorgeschlagen, sondern auch rhombisch geformte Kettenlaufwerke standen zur Diskussion. Im Vergleich zu Rädern haben diese den Vorteil, dass sie weniger leicht steckenbleiben und eine Drehung auf der Stelle ermöglichen. Im 1. Weltkrieg wurde die Technik erfolgreich bei der Konstruktion von Panzern verwendet.

Die autonome Fortbewegung in unbekanntem Terrain erfordert eine ausgeklügelte Sensorik, die den Rover davor bewahrt, mit Hindernissen zu kollidieren, in Löchern steckenzubleiben oder in einen Abgrund zu stürzen. Die Entwicklung eines Sensors, der genau das verhindern kann, hat die NASA kürzlich als öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben. Mitmachen können alle, die älter als 18 Jahre sind und ausreichend Englisch sprechen. Für die besten drei Ideen wurde ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Dollar ausgelobt. Der Haken an der Sache? Der Sensor muss nicht nur den Venusbedingungen standhalten und zuverlässig seine Aufgabe erfüllen, sondern darüber hinaus auch mit der mechanischen Kontrolleinheit von AREE kompatibel sein.

Ganz ohne Elektronik kommt der Rover aber dennoch nicht aus. Für einige der wissenschaftlichen Instrumente wird zwingend elektrische Energie benötigt. Diese soll durch zusätzliche Solarzellen gewonnen und in Hochtemperaturbatterien gespeichert werden.

Die Kommunikation der gesammelten Daten soll dafür wiederum zu einem großen Teil auf mechanischem Wege erfolgen. In Anlehnung an Methoden der optischen Telegrafie soll der Rover mit bis zu vier Radartargets ausgestattet werden, die mit rotierenden Verschlussmechanismen versehen sind. Auf diese Weise könnten binäre (nur Stellung der Verschlusskappen) und nicht-binäre (Einbeziehung der Rotationsgeschwindigkeit der Verschlusskappen) digitale Signale gesendet und dadurch Daten an einen Orbiter und von diesem zur Erde übertragen werden.

OHB: Autonome Flugzeuge für die Suche nach Leben in der Atmosphäre

Bei OHB wird derweil in eine ganz andere Richtung gedacht: Ist es für die wissenschaftliche Mission überhaupt zwingend erforderlich, auf der Oberfläche der Venus zu landen? Reicht es nicht, in der Atmosphäre zu fliegen? Immerhin gilt die Atmosphäre als wahrscheinlichster Ort für das Vorkommen von Leben.

Auch die Idee, die Venus mit Atmosphärensonden zu erforschen, ist nicht neu. Von den sowjetischen Vega-Sonden wurden erfolgreich Ballons eingesetzt, die sich über mehrere Tage in der Atmosphäre halten und dort Daten sammeln konnten. Bei Ballons handelt es sich allerdings um passive Sonden, die den Strömungen in der Atmosphäre folgen. Missionen dieser Art sind spätestens dann zu Ende, wenn der Ballon auf die Nachtseite der Venus getrieben und damit von seiner Energiequelle abgeschnitten wird. In der Venusatmosphäre erreichen die Winde zum Teil extrem hohe Geschwindigkeiten, sodass dieser Fall bereits nach wenigen Tagen unweigerlich eintritt. Eine Sonde, die über lange Zeit Daten liefern soll, muss sich deshalb auch gegen die Strömung fortbewegen können.

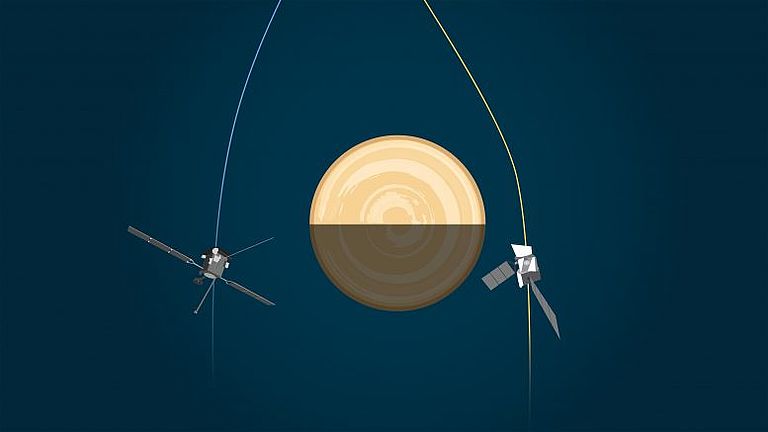

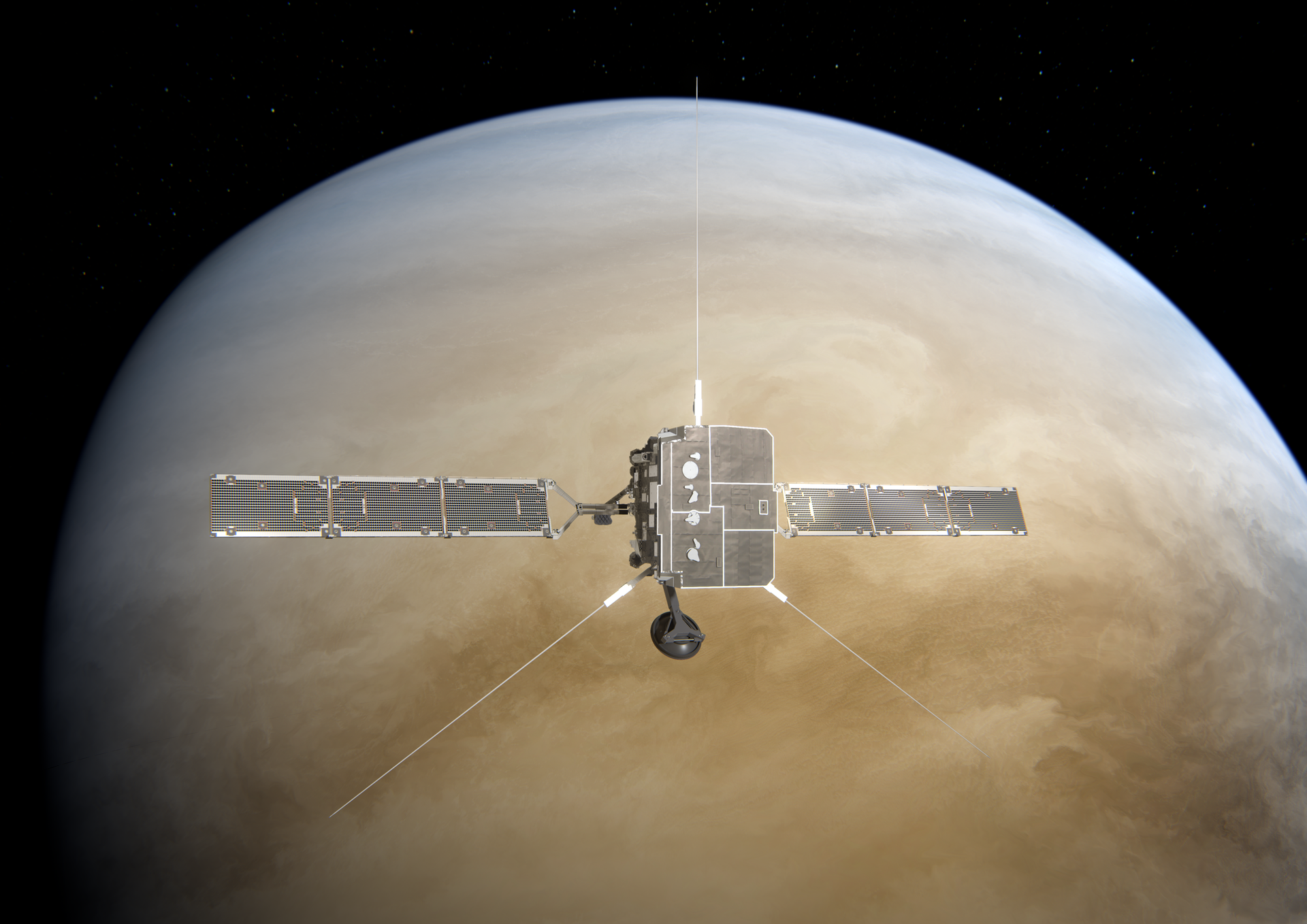

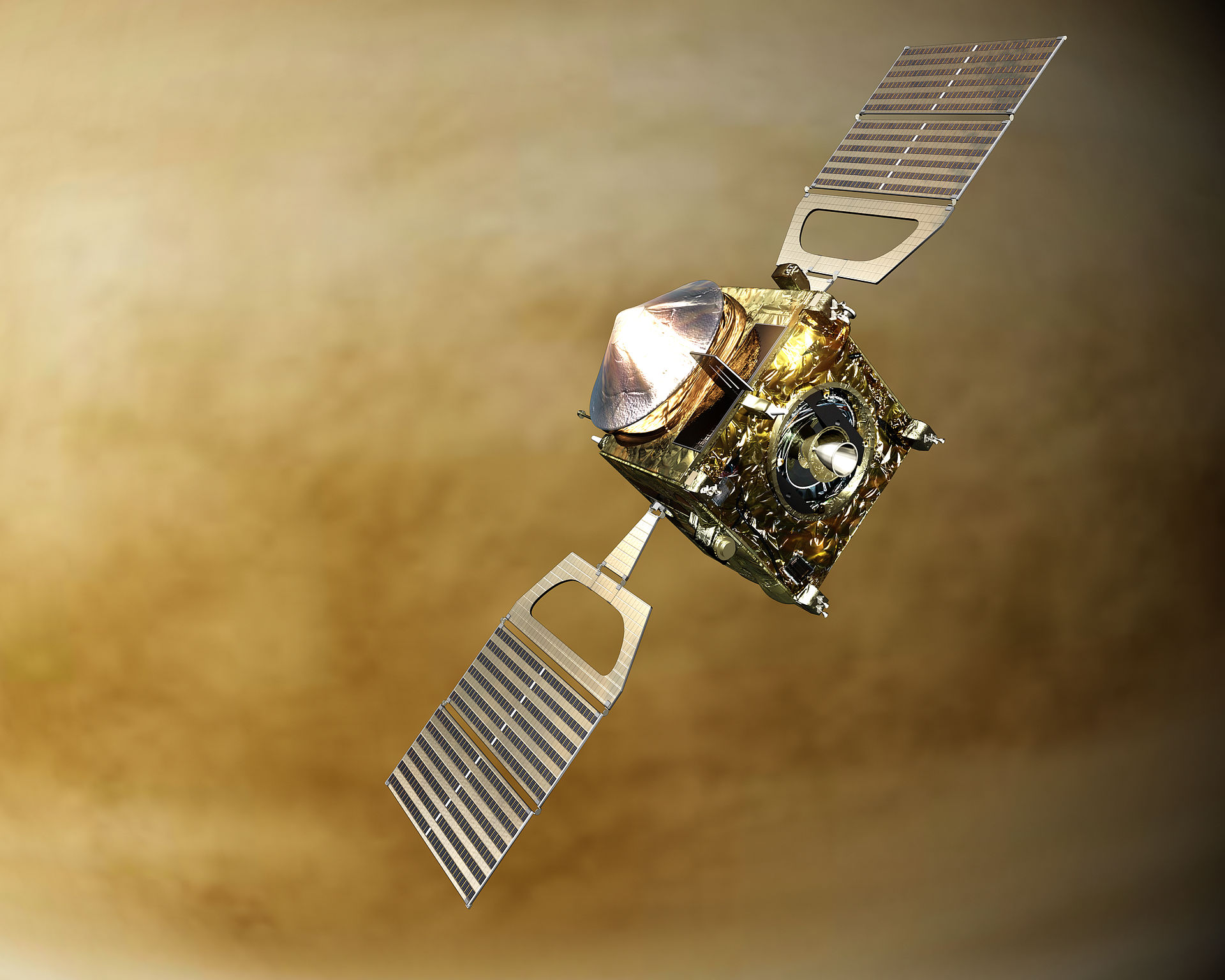

Genau daran wird bei OHB gearbeitet. Von einem Orbiter aus soll eine Eintrittskapsel in die Atmosphäre eintauchen und dort bis zu zwei propellergetriebenen Sonden aussetzen, die über mehrere Wochen autonom fliegen können. Das Designkonzept sieht vor, dass die Sonden die Form von Flugzeugen mit geringer Flügelstreckung haben. Für den Transport sollen die Flügel klappbar sein. Da sich die Sonden auf einer Höhe von ungefähr 50 Kilometern über der Oberfläche und damit innerhalb der Wolkenschicht der Venus bewegen sollen, kann die Energieversorgung über Solarzellen erfolgen. Aufgrund der hohen Reflektivität der Venuswolken sollen diese dabei nicht nur an der Oberseite der Sonden, sondern zusätzlich auch auf der Unterseite angebracht werden. Auf diese Weise kann genug Energie gewonnen werden, um zumindest in hohen Breitengraden gegen den Wind anzufliegen und die Flugzeuge auf der Tagseite zu halten.

Da die Temperaturen in der vorgesehenen Flughöhe der Sonden nur noch bei ungefähr 60 Grad Celsius liegen, stellt die Verwendung von Elektronikkomponenten anders als bei einer Landung auf der Oberfläche kein großes Problem dar. Bei der Materialauswahl muss allerdings beachtet werden, dass die Wolken in der Venusatmosphäre nicht aus Wasserdampf bestehen, sondern sich stattdessen größtenteils aus Schwefelsäuretröpfchen, sowie chlor- und phosphorhaltigen Aerosolen zusammensetzen.

Die wissenschaftliche Primärmission der Atmosphärensonden soll die Suche nach Spuren von Leben sein. Partikel in Bakteriengröße wurden bereits von der großen Eintauchsonde der zweiten amerikanischen Pioneer-Venus-Mission in den Wolken entdeckt. Um diese genauer untersuchen zu können, sollen die Atmosphärensonden unter anderem mit einem Gaschromatographen und einem hochauflösenden Spektrometer ausgestattet werden. Die gesammelten Daten sollen zunächst von der Sonde gespeichert und anschließend über den Orbiter zur Erde weitergeleitet werden. Auf dem Orbiter sollen zudem verschiedene Fernerkundungsinstrumente untergebracht werden.

Sowohl das AREE-Projekt der NASA als auch die Atmosphärenmission von OHB befinden sich noch in der Vorbereitungsphase. Beide Missionen haben aber das Potenzial, das Wissen über die Venus und damit auch das Wissen über unsere Erde fundamental zu erweitern.